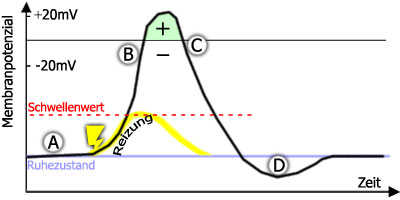

Ein Aktionspotenzial ist eine kurzweilige Abweichung des Ruhepotenzials, wobei die elektrische Ladung im Inneren der Zelle von ca. -75mV (Ruhepotenzial) auf ca. +30mV erhöht wird.

Man kann diesen Effekt erreichen, indem man die Membran der Nervenzelle mit einer Mikroelektrode elektrisch reizt.

Das Alles-oder-Nichts-Prinzip

Dieser elektrische Impuls muss jedoch stark genug sein, damit die Reaktion in der Zelle überhaupt statt findet. Es muss ein sogenannter Schwellenwert überschritten werden.

Schwächere Reize, welche unter dem Schwellenwert liegen, lösen das Aktionspotenzial nicht aus.

Wird das Aktionspotenzial jedoch ausgelöst, so ist es immer gleich stark, egal wie sehr der Schwellenwert überschritten wurde.

Genauer Verlauf eines Aktionspotenzials

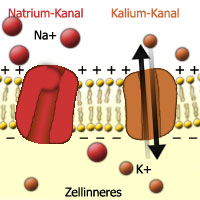

A Ruhezustand

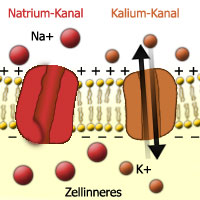

Die Nervenzelle ist innen negativ geladen. Der Natriumkanal ist geschlossen und nur einige geöffnete Kaliumkanäle ermöglichen es dem Kalium, zu diffundieren und das Ruhepotenzial zu erhalten.

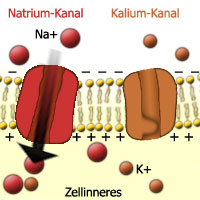

B Depolarisation

Durch den elektrischen Impuls an der Membran werden die Natriumkanäle geöffnet. Die positiv geladenen Natrium-Ionen werden von der negativen Ladung im Zellinneren angezogen und strömen durch die offenen Natriumkanäle.

Die Innenseite der Membran wird schließlich durch die vielen Natrium-Ionen depolarisiert und das Zellinnere wird positiv geladen.

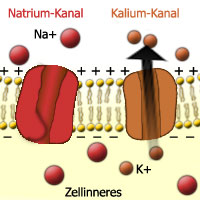

C Repolarisation

Auf der Innenseite befinden sich nun relativ viele K+ und Na+ Ionen. Mittlerweile haben sich die Natriumkanäle geschlossen und dafür öffnen sich die Kaliumkanäle.

Da sich die positiven Natrium- und Kalium-Ionen abstoßen, wandern die Kalium-Ionen durch die geöffneten Kanäle nach außen. Zudem transportiert die Natrium-Kalium-Pumpe Natrium-Ionen aus der Zelle heraus. Somit verliert die Innenseite positive Ladung und die Membran wird repolarisiert.

D Hyperpolarisation

Selbst nachdem der Ausgangszustand hergestellt worden ist, strömen noch Kalium-Ionen auf die Außenseite, wodurch die Ladung im Zellinneren sogar negativer wird als zuvor.

Letztendlich gleichen die Kalium-Ionen dieses Ungleichgewicht wieder aus und die Membran kehrt in den Ruhezustand zurück.

Auf die genannten Vorgänge folgt die Refraktärzeit, wonach die Zelle wieder reizbar ist.